- タイヤの空気圧を入れたことない・・。

- ガソリンスタンドで無料で空気圧調整できるの?

- 自宅で自分でタイヤに空気を入れる方法はある?

この記事では上記のような方にわかりやすいように書いていきます。

タイヤの空気圧不足によるトラブルは、非常に多く特に高速道路では最も多いトラブルのひとつ。

ちょっとした管理不足で、楽しいはずの家族旅行が台無しになりかねません。

でも長距離移動の前にタイヤの空気圧を点検・調整しておけば大丈夫です!安心して運転する事が出来ます。

この記事ではガソリンスタンドの空気入れのやり方を詳しく解説します。

これを見ればあなたも近くのガソリンスタンドで、タイヤの空気入れができるようになるはずです!!

また、自宅での空気入れの方法もご紹介するので、ぜひ最後まで御覧ください。

- タイヤの空気圧の点検方法

- ガソリンスタンドの空気入れの使い方

- 自宅でのタイヤ空気圧の入れ方

ガソリンスタンドにあるタイヤの空気入れは主に3種類

最近では、オートバックスやセルフのガソリンスタンドでも、自分でタイヤに空気を入れる事が出来るようになりました。

基本無料で充填装置を借りて使う事ができます。

中には、100〜300円くらいお金を取るとこもあるそうですが、僕が知る限りでは無料でしたねー。

大きく分けて充填装置(空気入れ)には3種類あり、以下の通りです!

- ホース巻取り型(レバー式)

- レバーを強く握ったり、半握りでタイヤ空気圧を調整

- 持ち出しエアタンク型

- +,−ボタン操作で空気圧を調整する

- 据え置きプリセット型(ダイヤル式)

- バルブに押し当てるだけで勝手に空気が充填される

今回は『ホース巻き取り型』を使ったタイヤへの空気の入れ方を詳しく解説していきますね!

1つでもやり方を覚えておくと、他の空気入れを使っても簡単に出来るようになりますよ。

タイヤの適正空気圧を確認する

まずは、ガソリンスタンドの空気入れについているタイヤゲージを使って、空気圧をチェックします。

使い方はシンプルで簡単なので大丈夫ですよ!

しかし、僕はタイヤゲージの読み間違えですごく危険な思いをしたことがあります・・。

それだけ大事な工程であるということですね。

詳しくは以下の記事をご覧ください・・・

タイヤの空気圧は、減ってるから入れてやろう!というのが多いですが、適当に空気を入れるのは厳禁です!

車ごと、正確にはタイヤのサイズ毎に適した空気圧が決まっています。

その規定の空気圧は、運転席のドアを開けた所にシールが貼られてるので、それで確認できますよ。

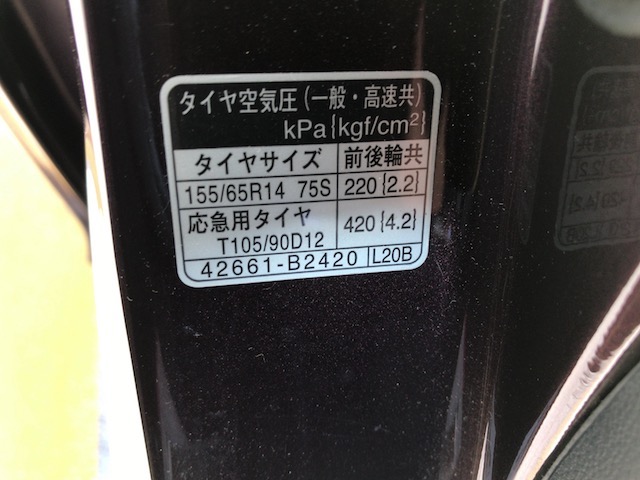

僕のムーブカスタムの適正空気圧のシールです。

タイヤサイズと、右側に空気圧が書いてありますね。

サイズはタイヤの側面に表記されてるので、そのまま見てもらえればわかると思います。

その横に空気圧が『220{2.2}』と表記されていますね。

なぜ数値が違うのかというのは、空気圧の単位が違うからですね。

空気入れや市販の測定器では『kPaかkgf/cm2』が使われており混乱しそうですが、単位はあまり意識しなくてもなんとなくでわかると思います。

一般的に『kPa(キロパスカル)』で確認すれば大丈夫です!

もし単位が変わっても、小数点の位置が変わるくらいなので、何となくでわかると思いますので。笑

ムーブの場合、『220kPa{2.2kgf/㎠}』になるので、220kPaがタイヤの適正な空気圧になります。

タイヤの適正な空気圧や確認方法がわからない!そんな方は『タイヤ空気圧の確認方法について』をご覧ください。

【7手順で解説】タイヤの空気の入れ方

適正な空気圧も分かった所で、空気の入れ方を説明していきます。

また、空気圧を調整する時のポイントは以下になります。

- 温度変化でタイヤの空気圧は変動する。

- 走行前後でタイヤ空気圧は10〜20kPa違うこともある

- 朝方か夜、走行時間が短い時に行うのがベスト!

タイヤの空気圧は温度変化で、結構変わってきます。

ある程度の時間走ったり、高速道路を走ったりするとタイヤ自体が熱を持ち、中の空気が膨張するためです。

本来の空気圧より10〜20kPaぐらい高めに数値が出てしまうので、正確な調整が難しくなります。

夏場などは走行前後で約30kPaタイヤ空気圧が上昇することもありました。

タイヤの空気圧誤差を考えると、おすすめの時間帯は朝方か夜で、走行10分以内ですね!

僕の家のすぐそばにセルフスタンドがあるのでいいですが、無い人もいますよね?

そんな時は、夜に空気入れに行くと良いですよ。

スタンドに着いてからもタイヤがある程度冷えるまで待てるとベストです!

しかし、実際問題タイヤが冷えるまで待つのは厳しいので、温度が高い時の空気圧変動を自分で把握しておくのが一番効率的で良いと思います。

それでは、ホース巻き取り式の空気入れの方法を解説して行きますね。

これは、うちの近所のスタンドにあるセルフタイプのものなので、形は違う場合があります。

空気入れスペースがきちんとある場合が多く、このスタンドの場合は白い区画で駐車スペースが区切ってありました。

まずは、そこに車を止めて、エンジンを切りましょう!

手順①:空気入れのホースを伸ばす

車から降りたら、メーターにレバーとホースが付いたものがぶら下がっているので、引っ張ります。

ガラガラガラ〜と駐車した車で一番遠い位置にあるタイヤまで届くようにホースを引っ張り出しましょう!

これは、近い方から空気を入れてたけど、いざ遠い所をしようと思っても届かないじゃん!ってのを無くすためです。

前もって全輪の空気を入れるのに必要な分伸ばしておくと、楽ですからね。

あと、この時に車にコードを当てないように伸ばしてください。

勢いよくホースを引っ張ると、車に当たり傷をつけてしまうかもなので。笑

手順②:バルブキャップを外す

次にタイヤについてるバルブキャップを外します。

ホイールの外側を見渡せば写真のようなものがあるはずなので、そのキャップを反時計回りに回して外して下さい。

キャップは純正だとプラスチック製が多く、不用意に地面に置いてしまうと、強風で飛ばされるなんてことになりますよー。

社外ホイールなどでは金属のキャップが多いですが、僕はこの金属キャップでも飛ばされました。笑

バルブキャップを外したらポケットに入れておいた方が良さそうですね!

手順③:ホース先端をバルブに押し当てる

バルブキャップを外すと、バルブ本体が見えます。

ここからタイヤに空気を入れたり抜いたりするわけです。

先ほど伸ばしてきた器具のホース先端を、このバルブに押し当てて下さい!

バルブにホースを押し当てる時の注意点

- 真っ直ぐに押し当てる(エア漏れの原因)

- エア漏れ音がする時は空気圧が下がってる証拠

バルブと器具先端が平行になるようにしないと、空気が漏れてしまいます。

変な角度だったり、押し付けが弱いと空気がプシュ〜っと漏れ続けるだけなので、グッと押さえつけましょう!

タイヤの空気圧調整は色んなとこでやってきましたが、このバルブのクセがそれぞれ違います。

「これ結構力いるな!」

「角度ちょっと変えただけで漏れるし!」

「全然エアー漏れないしやりやすいな!」

などなど、ホントにクセがあるので、慣れるしかありません。

手順④:レバーを握りタイヤに空気を入れる

バルブに空気入れの先端を押し当てた状態でタイヤに空気を入れていきます!

利き手の方でレバーを持って、強く握れば空気が入り、半握り(チョイ握り)すれば空気が抜けます。

このレバータイプの場合、空気を入れる時は結構力がいる場合があるので、一気にグッと握るようにして下さい。

もし、空気が漏れるようなら「プシューー」と音が出るのでわかると思います。

手順⑤:適正なタイヤ空気圧に調整する

タイヤの空気圧を適正な値に調整していきます。

タイヤの空気圧は入れて調整ではなく、空気を抜きながら空気圧を調整したほうが正確になります。

なので、最初は規定値より多めに空気を入れて下さい。

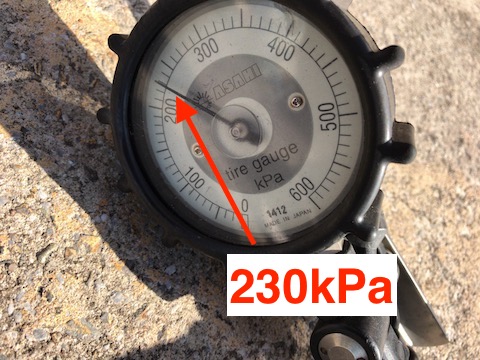

今回は220kPaなので、例えば空気を入れる前が210kPaだとしたら、230kPaぐらいまで入れちゃいましょう!

タイヤの空気圧は入れて調整するより、空気を抜いて微調整した方が正確になります

そして、レバーを小刻みに引きながら「プシュップシュッ」とメーターを見ながら調整して下さい。

この時、空気を入れるにしろ抜くにしろ、レバーを引いた状態では正確な空気圧が出ません。

なので空気圧を確認する際は、レバーを引いていない状態で見るようにして下さいね〜。

ちなみに僕は、規定値よりも+20kPaぐらいで調整します。

個人差もありますが、このくらいの方がフワフワし過ぎずに良い感じの乗り心地になるんですよ〜。

あと、空気圧を高めに調整した方が、走りもスムーズになったり、ハンドルが軽くなり燃費も良くなります。

燃費に関しては微々たるもんですがね。笑

始めは「空気圧が知らない間に下がってたらどうしよう・・」という保険的な意味で高めに入れてました。

最近では、この+20kPaがすっかり定着しています!笑

あなたも規定値か、チョイ高めが良いか色々試してみると良いですよー。

ただ、低めにするのは、パンクや磨耗の危険からやめといた方がいいですね。

手順⑥:バルブキャップを取り付ける

空気圧を調整したら忘れないうちに、バルブキャップを閉めて下さい。

閉める時はキュッと閉めるぐらいで大丈夫です。

外したぐらいの力で締めれば十分ですね。

約10年車に乗ってきましたが、このバルブキャップが吹っ飛んでった経験はありませんので〜。

ただ、キャップを閉め忘れると、ホコリや水分がバルブに付着し、そこから空気が漏れたり、正常に入れれなくなる場合があります。

空気圧を調整したら必ずキャップをするようにして下さい!

ちなみにこのバルブの不良で、タイヤの空気圧が知らずのうちに減ってる・・・

なんて事もあるので、注意が必要ですね。

以下の記事には、タイヤの空気が減る原因をまとめてるので、一度目を通しておくと良いと思います(^^)

手順⑦:空気入れのホースを巻き取る

この空気入れの手順で、他のタイヤ3本も空気を入れていきます。

空気圧調整が終わったらホースを巻き取り、空気入れ器具を返却します。

ホースを巻き取る際は2〜3cmくらいコードを少しだけ伸ばしてから離すとスルスル〜っと巻き戻してくれます。

場所によっては、物凄い勢いで巻き取るものもあるので、手は離さず最後までゆっくり巻き戻すようにしましょう!

タイヤの空気入れを自宅でやる方法

ガソリンスタンドでのタイヤ空気圧の入れ方を解説しました。

「自宅でも自分でタイヤに空気を入れる方法はないの?」

少し効率は下がりますが、自宅や外出先でもタイヤに空気を入れる事は可能です!

- タイヤ空気圧ゲージ

- タイヤの空気入れ

- 電動式、足踏みポンプ式

まず空気がどのくらい入ってるか確認するために、空気圧ゲージが必要になります。

空気入れにメーターがついてる場合も多いですが、正直信頼性に欠けます・・。

なので、基準となる空気圧ゲージを1つは持っておきたいですね。

僕はガソリンスタンド、自宅それぞれで空気圧調整しても、最終的には自前のゲージで確認するようにしています。

空気圧ゲージは安いものなので、車に常備させておくと良いですよ。

あとは肝心な空気入れが必要ですよね!!

空気入れには、電動で空気を充填するコンプレッサー式と、足踏みで空気を入れるポンプ式があります。

手動足踏み式でタイヤに空気を入れる

原始的な方法でタイヤの空気を入れるには、足踏みポンプ式がおすすめです!

仕組みとしては、自転車の空気入れのような感じです。

- いつでもどこでも使用可能

- コンプレッサー作動音がないので静か

- 価格が安い

足踏みによる手動式の空気入れは電気も必要ないので、場所を選ばず使用可能です。

タイヤサイズが大きくなればなるほど、空気を入れるのも苦労しますが、静かなので夜間でも気にせず使えます!

足でポンプを踏み続けてタイヤ内に空気を送る仕組みで、体重を乗せて踏むだけなので簡単にできます。

ですが、タイヤ4本の空気入れは結構疲れるので、体力を使うってのがデメリットですね。

実際に僕も使ってみた感想などは、以下の記事を参考にしてみて下さい!

電動空気入れでタイヤに空気を入れる

一方電動コンプレッサー式の空気入れもあります。

昔はシガーソケットにつないで使用する電動タイプでしたが、最近はバッテリー式の空気入れも増えたので非常に便利なんですよ。

- ボタンを押すだけで空気入れ可能

- 体力を使わないので楽に空気入れ可能

- 設定空気圧で自動停止してくれる

- コンパクトで省スペース

電動式はセットしてボタンを押すだけで、設定圧まで空気を入れてくれます。

大型車のタイヤでもタイヤ6本分空気を入れる事が可能なので、バッテリー容量も問題ありません。

サイズもドリンクホルダーに入るくらいなので、走行中はバッテリー充電しておけばいつでも使用することも可能ですね!

ただし、デメリットとしては価格が高く、約8,000円ほどします。

そして、65dbほどの作動音があるので、夜間の使用は避けたいところ・・。

昼間の使用なら気にならないくらいの音量で、価格が高い分耐久性も5年と必要十分です!

しかも、下記の商品なら使用後でも性能に満足しなかった場合、無料で返品もできるので、ぜひチェックしてみて下さい。

\30日間まで使用後でも返品無料! /

タイヤ空気圧は低め・高めどっちにするか

タイヤの空気圧調整に関しては、個人差が多いと思います。

きっちり適正空気圧で入れる人もいれば、少し高めに調整する人も多いんですよね〜

確実に言えることは、好んで低めの空気圧にする人はいない!という事です。

ちなみに僕はタイヤの空気圧は高めに調整する派です。

タイヤの空気圧は前提として、『適正空気圧で入れるべき!』というのが常識になっています。

「どうせ空気が減るなら、多めにいれればいいじゃん!」と思うかもしれませんが、この考えはちょっとストップです。

確かに空気圧が低いとパンクや燃費悪化のリスクがあります。

でも、だからって空気圧が高すぎても、タイヤの磨耗が早まったりするし、何より乗り心地が悪くなります。

ちょっとした段差でもボヨンボヨン跳ね飛ぶような乗り心地になるので、あまりオススメしません。

スポーツカー好きなら好んで高めにしたりしますが、基本は適正の空気圧に調整しましょう!

日頃からタイヤの空気圧を高めに調整してる僕が、日々感じてる事をまとめてみました。

どのくらいまで空気をいれて良いのか?ハンドルの操作感や摩耗などについて書いてるので参考にしてみて下さい!

タイヤ空気圧は管理が大事です!

タイヤの空気圧は、何もしなくても自然と減っていくものです。

毎週点検した方が良いぞ!とまでは言いませんが、せめて1ヶ月に1回程度は空気圧チェックした方が良いですね〜。

前にも書きましたが、空気圧が低下すると燃費が悪くなったり、摩耗が激しくなるだけでなく、パンクの危険も潜んでいます!

今回解説した方法でぜひ一度チャレンジしてみて下さいね!

もし最初は不安だと思うのであれば、お店の人に聞いて一緒にやってもらうのもアリですよ。

空気圧の管理不足で、高速道路でタイヤパンク!なんて嫌ですよね(TT)

そして、何よりも日頃からのタイヤの点検も忘れてはいけませんね。

安全に車に乗り続けるには、1ヶ月に1回はタイヤの点検をすると良いですよ(^^)

タイヤ溝がなかったり、側面や走行面にひび割れがある場合、あなたの車のタイヤは交換時期を迎えてると思います!

タイヤ交換といえばディーラーやオートバックスで作業してもらうのが一般的ですが、最近ではネットで安く買って取付け予約までネット上で完結してしまうサービスもあります。

以下の記事でタイヤを安く買う方法についてまとめました。車によっては数万円お得に購入できるので、タイヤ交換を検討してるなら参考にしてみて下さい!

コメント