車を運転する上でタイヤの空気圧管理はかなり重要です。

タイヤ1本あたりの接地面はハガキ1枚分と言われており、車重を支えているのは空気圧ですよね?

そのため、

空気圧が不足していると燃費が悪くなるばかりか、偏摩耗によって寿命が短くなったり、パンクの原因になります。

- 空気圧が重要なのは知ってるけど確認方法がわからない

- 家族とドライブしてる時にパンクしないか不安

- タイヤが潰れて見えるけど空気圧は正常なのか?

- 空気圧が重要なのはわかるが、確認方法がわからない

- 家族とドライブしてる時にパンクしないか不安

- タイヤが潰れて見えるけど空気圧は正常なのか?

このような悩みがある方に、この記事はおすすめです。

- 適正な空気圧について

- タイヤ空気圧の表記の見方

- 空気圧の確認方法

- 空気圧チェックの注意点や頻度

- タイヤの見た目と空気圧について

- 空気圧点検の重要性

この記事では、初心者にもわかりやすいように空気圧の見方や点検方法について解説してきます。

僕自身、車に乗り初めた頃は空気圧不足のまま乗っており、タイヤの寿命を極端に短くしていました・・・。

きちんと知識を身に着け、定期的に点検するようになってからは、ここ10年以上タイヤの空気圧によるトラブルは一切ありません。

本記事の内容を理解することで、タイヤの空気圧管理で悩むことなく安全運転できるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。

それでは、さっそく内容に入っていきましょう。

適正なタイヤの空気圧は?

まずタイヤの『適正空気圧』と聞かれても・・。と思いますよね?

それでは適正空気圧について確認方法を見ていきましょう。

メーカー指定空気圧が安心

実はタイヤの適正な空気圧は予め決められています。

それは自動車メーカーが研究を重ねて出した結果になり、安全性も考慮されてるため、メーカー指定の空気圧にしておけば間違いありません!

「じゃ、その適正な空気圧はどこで確認するんだよ。」

ということで、確認方法は2つあります。

- 運転席開口部のラベルで確認

- 取扱説明書で確認

詳しく解説しますね。

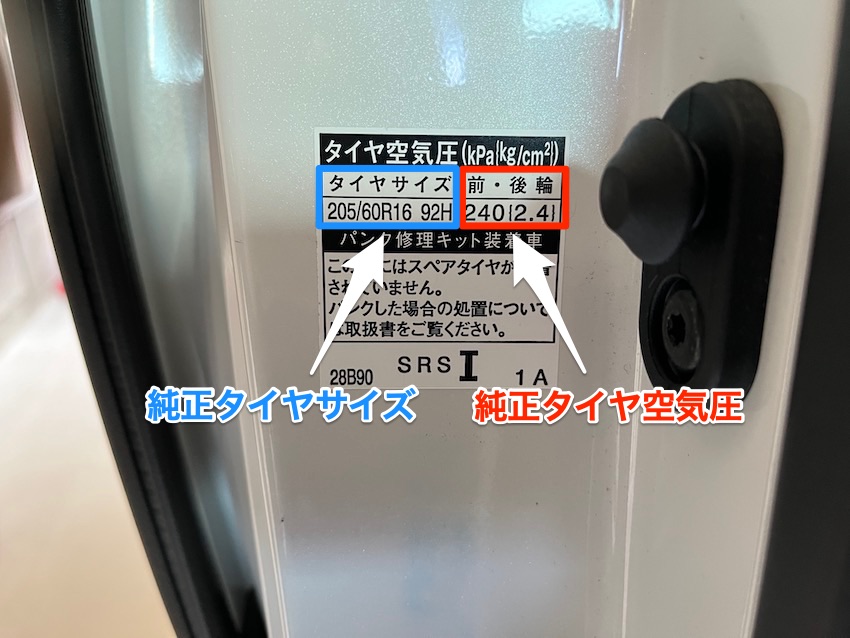

運転席開口部のラベルで確認

はじめに最も簡単に適正空気圧を調べる方法です。

それは運転席の開口部にあるラベルに表記されています。

運転する時にドアを開けると思いますが、その際にふと下を向くと上記のようなラベルがあります。

ちょうど赤丸くらいの位置に空気圧のラベルがありますね。

このラベルに書いてある空気圧が『メーカー指定の空気圧』になります。

僕の車の場合『240kPa(キロパスカル)』が指定空気圧ということですね。

ラベルに表記された空気圧は『純正タイヤ』の指定空気圧なので、タイヤが純正でない場合は指定空気圧も異なるので注意して下さい。

純正タイヤとは表記の『タイヤサイズ』に書いてある『205/60R16 92H』のことです。

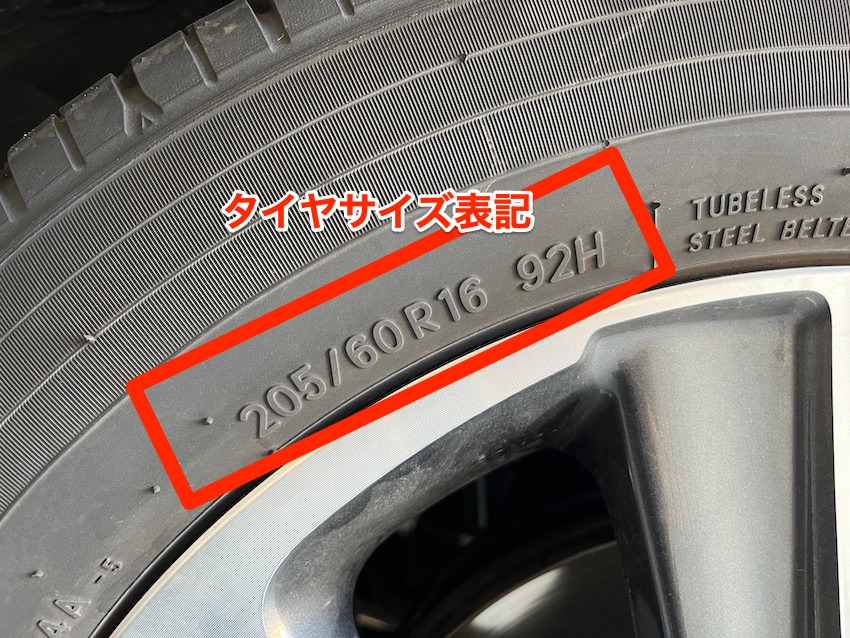

この純正タイヤかどうかを確認するには、実際のタイヤ側面を見るとすぐにわかります。

上の写真のように、タイヤ側面に刻印があるので合わせて確認しておきましょう。

純正タイヤから交換してないから大丈夫!と思っても念の為確認しておいたほうが安心ですね。

ちなみにスペアタイヤ装着者であれば、ラベルの下の方に『応急用タイヤ空気圧』という表記があります。

取扱説明書で確認

ラベル表記で確認するのが最も簡単ですが、前のオーナーがラベルを剥がしている場合もあるかもしれません。

その場合、車の取扱説明書にも記載があるので安心して下さい。

一般的に助手席前のグローブBOX内に説明書は収納されてるので、確認してみて下さいね。

取扱説明書にはタイヤの空気圧だけでなく、パンク時の対応の仕方も書いてあるので目を通しておけばいざという時に慌てずに対応可能だと思います。

空気圧は10%くらい多めでもOK

適正な空気圧はわかりましたね。

「でも、この空気圧を常時維持するのは難しいんじゃない?」

確かにその通りでございます。

タイヤ内の空気圧は季節や走行によって上下するため、指定の空気圧を維持するのは正直難しい。

しかも、タイヤの空気圧は自然と抜けてくるものなので気づけば指定空気圧を下回ってた・・・。なんてことも多いのが怖いです。

- 温度が上がればタイヤ内の空気が膨張し、空気圧が上がる

- 逆に温度が下がれば20kPaくらい下がる

- 夏から冬にかけて空気圧を入れていないと大幅に下がってしまう

- タイヤの空気圧は1ヶ月で約5〜10%自然と低下するもの

これらを見越して、指定空気圧の10%くらい多めに空気を入れて管理する人も多いですね!

有名タイヤメーカーも管理方法としておすすめしているので、間違いありません。

タイヤの空気圧は高いことより、低い時の方が悪影響があるので、僕も日頃から空気は多めに充填していますね。

指定空気圧が240kPaの場合、250〜260kPa狙いで空気圧を調整するイメージです。

タイヤの空気圧を高めに調整するメリットやデメリット、また空気の入れすぎによる影響については『タイヤ空気圧の入れすぎは危険!?空気圧高めのメリット・デメリット』の記事を参考にしてみて下さい。

タイヤ空気圧の表記の見方

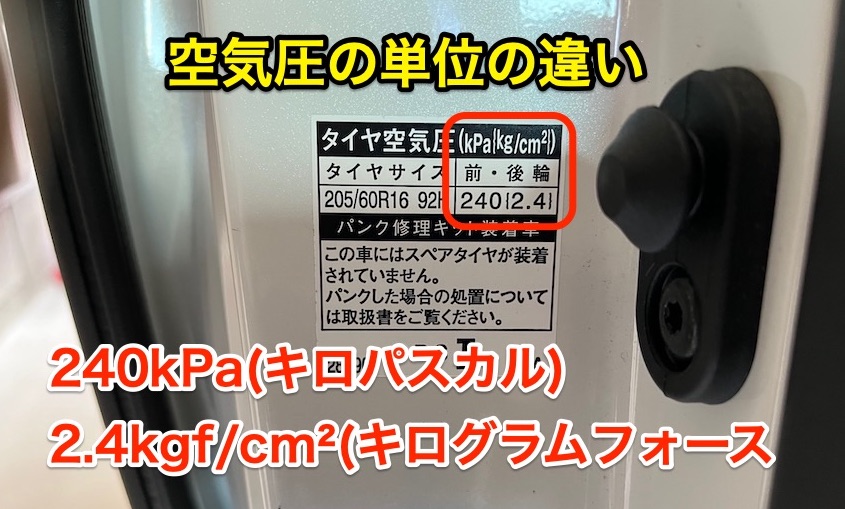

続いてタイヤ空気圧の表記(単位)の見方について解説します。

上の空気圧ラベルで『240{2.4}』と記載があり、疑問に思われたかもしれません。

『240kPa{2.4kgf/cm²}』という数値と単位に違いがありますよね?

これは1999年以降計量法変更に伴い、空気圧の単位が変更になったためです。

詳しくは以下を参照下さい。

kPa(キロパスカル)は国際単位(SI単位)に基づく空気圧表示で、日本では1999年に制定された新計量法より使用されています。1パスカルは1m² の面積につき1ニュートン(N)の力が作用する圧力を意味します。

kgf/cm²(キログラムフォース)はSI単位に移行する前まで使われていたMKS重量単位の空気圧表示。重量キログラムは1kgの質量が標準重力加速度のもとで受ける重力の大きさを示しています。

1 kgf/cm²は換算すると98.0665kPaになります。

引用元:ダンロップタイヤ 公式サイト

ちょっと難しい話が書いてありますが、気にせずに『kPa(キロパスカル)』表記を見てもらえれば大丈夫です!

ちょっと昔の人は2.4キロとか言う人は多いですが、今でも旧単位で表現される方はいますよ。

と言ってる僕もどちらかといえば、昔の単位で言う場合が多いですね。

kPaで言うように意識はしていますが、なかなか治りません・・・。笑

ガソリンスタンドやお店で無料で空気圧チェック

タイヤの空気圧の確認方法として、早くて簡単なのはガソリンスタンドやお店で点検して貰う方法です。

基本的に無料で空気圧チェックしてもらえます。

空気圧点検でお金を取るようなお店は行かないほうが良いかもしれません。笑

タイヤの適正空気圧を知っていれば「〇〇kPaでお願いします」と言うだけで調整してくれますよ。

ただし、車によって適正空気圧が違ったり、前後タイヤで違う場合もあるので、自分で確認しておくと良いですね。

余談ですが、ガソリンスタンドなどでは空気圧チェックと同時に、タイヤのひび割れや溝の減り具合を確認します。

その際、タイヤの交換時期であれば交換をその場で勧めてきます。

「タイヤが摩耗してるので交換時期ですよ。今ならキャンペーン中ですがどうしますか?」

というイメージですね。(僕も以前言われた事あります)

タイヤの空気圧もそうですが、ひび割れや摩耗具合も自分で点検できるようになればかなり役に立ちます。

売るのが目的な店員の宣伝を自分の判断で断ることができるようになるので。

「このまま走行したら危険ですよ」と言われても、自分でタイヤの劣化具合を見ていればまだ大丈夫だと判断できるはずですからね。

ただ、本当にタイヤの状態が良くない場合は交換時期になります。

タイヤを少しでも安く買いたい!という場合はタイヤ専門のネット通販で購入するのがおすすめです。

- タイヤを安く買える

- 購入から交換予約までネットで完結

- 無料パンク保証付き

当ブログでおすすめしている『TIREHOOD(タイヤフッド)』というサービスであれば、上記のようなメリットがあります。

詳しくはコチラの記事に書いてあるので、「タイヤそろそろ交換時期かな?」という方はご覧ください。

自分で空気圧点検するならタイヤゲージ(空気圧計)が必要

「ガソリンスタンドで空気圧点検頼みづらい・・」

「自分で空気圧点検できるようになりたいな」

という方は、まず必須となるのがタイヤゲージです。

タイヤゲージとはタイヤ内の空気圧を測定するための道具で、色んな種類が販売されています。

ここでは、タイヤゲージの種類ごとにメリット・デメリットを書いていきたいと思います。

まず僕のおすすめは『ホース付きタイヤゲージ』になります。

理由は後述しますが、もう何年もこれを使用しています。

一般的なタイヤゲージ

空気圧メーターと測定ノズルが一緒になったタイプで、最も一般的かもしれません。

- 価格と性能のバランスが良い

- 電池を使わない

- 精度が高い

- ホイールの形状により測定しづらい

価格も安く、精度も高いので人気なタイヤゲージですね。

メーターとノズルが近いので、ホイールの形状によってはメーターが邪魔で測定しづらい(できない)場合がある点が残念。

ホース付きタイヤゲージ

次に僕が最もおすすめするタイヤゲージです。

少し価格が高い以外は特に悪い点はありません!

- ノズルとメーターが別体なので測定しやすい

- 電池を使わない

- 精度が高い

- 価格が高い

ペン型タイヤゲージ

ペンタイプの小型タイヤゲージもあります。安価な分不満な点も・・。

- 価格が安い

- 小型で省スペース

- 測定値が見づらい

- 精度に不安がある

- 耐圧が低い(350kPaまで)

- 測定値が見づらい

- 精度に不安がある

- 耐圧が低い(350kPaまで)

デジタル式タイヤゲージ

空気圧がデジタル表示されるタイヤゲージもありますね。

- デジタル表示で見やすい

- 精度が高い

- 価格が高い

- 電池を使用する(単4電池2本)

- 本体が重い

タイヤ空気圧の確認手順【5STEP】

タイヤの空気圧の確認手順について解説していきます。

手順は全部で5つで、簡単なのでぜひトライしてみて下さい。

空気圧の確認手順は以下の通りです

【タイヤ空気圧確認の手順】

- タイヤのバルブキャップを外す

- タイヤゲージをバルブに押し当て空気圧を確認

- 空気圧が低い場合、規定もしくは5〜10%多めに充填する

- バルブキャップを確実に取り付ける

- スペアタイヤも忘れずに点検する

それでは詳しく見ていきましょう。

手順①:タイヤのバルブキャップを外す

まずタイヤのバルブキャップを外します。

ホイールの周りを見渡すと、写真のようなキャップがあるので、左回りに回すと外せます。

バルブキャップは通常は黒いプラスチック製が多いですが、なかには金属タイプのものもあります。

色、形状はどうあれバルブキャップは確実にあるはずなのでわかると思います。

手順②:タイヤゲージをバルブに押し当て空気圧を確認

バルブキャップを外すと測定部分が見えるので、タイヤゲージを押し当てて空気圧を確認します。

空気圧を測定する時はノズルをまっすぐ押し当てるよう意識して下さい。ノズルが斜めになっていると、空気が漏れ出してしまい正確に測れません。

そればかりか、エアーが漏れるので空気圧がどんどん下がってしまうんですよ。

最初のうちは慣れないと思いますが、勢いよくグッと押し当てるようにして下さい。

ノズルを押し当てて空気が漏れない状態になったら、タイヤゲージの測定値を確認します。

この時斜めから見ると誤差がうまれるので、メーターの針は正面から見るようにしてくださいね。

タイヤゲージによって測定値を維持する機能があります。その場合1回測定するごとにリセットボタンを押して圧を抜いて下さい。

手順③:空気圧が低い場合、規定もしくは5〜10%多めに充填する

空気圧の確認ができましたね。

最初に適正空気圧を確認したと思いますが、実際の空気圧が指定空気圧に満たない場合はタイヤに空気を入れる必要があります。

空気を入れる目安ですが、僕の判断基準は以下のような感じです。

夏場:指定空気圧で入れる

(気温が高く膨張するから)

冬場:指定空気圧の約10%多く入れる

(気温による膨張が少ない)

空気圧を入れる際、ガソリンスタンドに行くのも良いですが、自宅で自分でできたら楽だと思いませんか?

僕は電源不要で使える足踏み式の空気入れを使用しています。

足で踏んで空気を入れるという原始的な商品ですが、場所も取らず車に積んでおけるので、いつでもどこでも空気入れが可能になるのでおすすめですよ。

手順④:バルブキャップを確実に取り付ける

空気圧の確認が終わったら、忘れずにバルブキャップを取付けます。

バルブキャップを取付けずに走行していると、空気漏れの原因になるので注意して下さい。

バルブは逆止弁になっており、通常ならタイヤ内から空気が漏れ出さないような構造になっています。

しかし、バルブ部分にゴミなどが入ると隙間ができて微量なエアー漏れを起こす可能性があるんですよね。

なので、測定後はすぐにバルブキャップを取り付けるようにしてください。

手順⑤:スペアタイヤも忘れずに点検する

タイヤ4本の空気圧点検が終わって一息。

スペアタイヤ搭載車の場合、最後に忘れずにスペアタイヤの空気圧も点検しておきましょう。

スペアタイヤは緊急時にすごく役立つ味方です。

万が一にタイヤがパンクしてしまった際に、スペアタイヤの空気圧が不十分だと安全に走行できません!

なので、ラベル表記にある空気圧を入れるようにして下さい。

タイヤの空気圧点検時の注意点

タイヤの空気圧を点検するときの注意点は以下の3つです。

- タイヤが冷めた状態で点検する

- ゴムバルブのひび割れも要注意

- タイヤのひび割れやキズも確認する

一つずつ詳しく解説していきますね。

タイヤが冷えた状態で点検する

まずタイヤは冷えた状態で点検します。

タイヤを手で触って人肌以下くらいの温度なら大丈夫です。

タイヤ内の空気は温度が上がると膨張し、空気圧も上がってしまいます。

タイヤが温かい場合や熱く感じる場合、正常な空気圧測定ができません。

なので、できるだけタイヤの温度が下がってから点検するようにしましょう。

ゴムバルブのひび割れも要注意

意外と見落としがちなのが、ゴムバルブの劣化です。

タイヤゲージを押し当てる部分の根本がゴムバルブにあたりますね。

金属タイプもありますが、純正タイヤの場合ほとんどがこのゴムバルブがついています。

経年劣化により、ひび割れなどを起こしエアー漏れを起こす場合があるので、合わせて確認するようにしましょう。

タイヤのゴムバルブは基本タイヤ交換と同時に交換するもの。

ゴムバルブ1ヵ所の交換費用:約500円/本〜

お金がかかるから・・。とバルブをそのままで何年も経過している場合があります。

そんなタイヤはゴムバルブがひび割れてるケースが大半ですね。

せっかくタイヤの空気圧を点検したのに、ゴムバルブから空気が漏れてきたら意味ありませんから。

点検するたびにゴムバルブも確認することが大切です。

タイヤのひび割れやキズも確認する

タイヤ表面のひび割れやキズのチェックも同時に行うようにしましょう。

もしかしたら、あなたのタイヤは空気圧を確認する以前の問題かもしれません。

タイヤ表面にひび割れがある場合、ゴムが固くなり走行性能が低下します。

また、タイヤにキズがある場合は段差や異物を乗り越えた衝撃でタイヤが破裂(バースト)する可能性もあります。

せっかくタイヤの空気圧を点検するなら、タイヤ全体の状態も点検するようにすると、より安全で楽しいカーライフが送れるようになりますよ!

どのくらいの頻度で空気圧チェックするのか?

タイヤの空気圧はどのくらいの頻度で行うべきか。

気になる方も多いと思います。

結論としては、1ヶ月に1回は空気圧の点検をしましょう。

タイヤの空気は自然に抜けていく

先程も言いましたが、タイヤ内の空気は何もしなくても自然と抜けていくものです。

タイヤ成分のゴム分子より、空気の分子構造の方が小さいため、空気がゴムを少しずつ通ってタイヤ外へ空気が抜けてしまうそうです。

僕もまさかタイヤから空気が抜けるなんて。と思っていましたが、たしかに1ヶ月おきに点検していると空気圧が下がっていますね。

一般的に1ヶ月で5~10%ほど空気圧低下する

タイヤ内の空気が抜ける目安としては、1ヶ月で約5〜10%の空気圧が抜けると言われています。

どうでしょうか?結構な空気量が抜けると思いませんか?

たとえば指定空気圧240kPaに調整したとします。

その後、3ヶ月後に空気圧を確認した場合、200kPa以下まで空気圧が下がっていることになります。

そのまま走行するととても危険で、特に空気圧不足状態で高速道路を走行すると、パンクやバーストの危険も増します。

1ヶ月に1度は空気圧点検すると安心

大手タイヤメーカーも1ヶ月に1回空気圧点検を推奨しています。

その理由としては、タイヤの空気は自然と抜けるものだからですね。

ここで僕のおすすめのタイヤ空気圧管理法を紹介します。

- 指定空気圧より10%多めに空気を入れる

- 1ヶ月に1回空気圧チェックをする

この2点だけ意識して点検すれば、常にタイヤの指定空気圧以上を維持できる事になります。

道路状況や環境などによって絶対とは言えませんが、より安全に車を運転するために大切な事です。

タイヤが潰れてるように見えるのは大丈夫か?

車のタイヤを見ると、接地する面が異様に潰れて見える・・。

「この状態で走って大丈夫かな??」

と不安に思う人も多いと思います。

僕もたまに不安に感じることがあります。

純正タイヤは潰れて見える場合が多い

実際タイヤの空気圧が指定空気圧でも、タイヤが潰れて見えることはよくあります。

特に純正タイヤの場合は多いですね。

その理由としては、タイヤの扁平率が関係しています。

扁平率とは、タイヤの厚みと思ってください。

『205/60R16』のタイヤサイズの場合、『60』が扁平率になります。

タイヤ幅205mmに対しての割合のことですね。

この扁平率が高いタイヤの場合、タイヤの高さが大きくなってしまうため、ある程度空気圧を入れた状態でも潰れて見えるものです。

なので、正常な状態でタイヤが潰れているということですね。

低扁平タイヤは見た目の変化が少ない

一方で低扁平タイヤと呼ばれるタイヤの場合はどうでしょう?

扁平率が35とか40は低扁平タイヤにあたると思いますが、タイヤが薄いぶん空気圧による潰れ具合が変わりません。

潰れて見えないから安心していると、空気圧が低下しても気づきにくいので注意が必要ですね。

僕も215/35R19という低扁平タイヤを履いてた時もありますが、空気圧が下がっても全く見た目は変わりません!

そのため、空気圧は1週間とか2週間おきに点検していました。

乗車前のタイヤ確認が大切

タイヤ内には空気が充填されており、空気で車重を支えています。

なので、ある程度タイヤが潰れてしまうこともあります。

上記でも説明したように、タイヤの高さ(扁平率)によって変わるため、厳密にどのくらいの潰れは大丈夫かは不確かです。

大切なのはあなたの車のタイヤが正常時にどうなのか?を日頃からチェックしておくことです。

タイヤに指定空気圧を入れた状態で、タイヤの状態を確認してみて下さい。

ある程度潰れてる場合、その状態を覚えておきます。

そして、毎日車に乗る前にタイヤをふと見て変化がないかを確認しておけば大丈夫です。

そこで異常に空気圧が下がっていれば、タイヤが異常に潰れてるのでパンクの早期発見が可能になりますね。

タイヤ空気圧を点検する重要性

ここまで読んでくれたあなたは、タイヤの空気圧の重要性がわかってきたと思います。

ここで改めて空気圧点検の重要性を書いていこうと思います。

パンクやバーストを未然に防ぐ

まずは空気圧不足によるパンクやバーストを防ぐためですね。

以下の表は『2021年度のJAF出動理由TOP3』になります。

バッテリー上がりは有名ですが、タイヤトラブルはそれに次ぐ2位となっています。

タイヤのパンクは異物によるパンクもありますが、中でも空気圧不足によるパンクやバーストが最も多く発生しているようです。

しかも、一般道よりも高速道路でのバーストが約2倍の発生との事なので怖いですよね・・

高速道路でタイヤがバーストした場合、最悪命にも関わるので本当に気をつけたいです。

スタンディングウェーブ現象とは

タイヤの空気圧が低下した状態で高速走行を続けた場合、タイヤが波打つように変形を繰り返して異常発熱によりタイヤが破裂(バースト)してしまう現象。

上記のことから、タイヤの空気圧が不足しないように管理する重要性がわかりますね。

空気圧低下による影響は悪いことだらけ・・・

タイヤの空気圧低下はパンクやバーストだけでなく、様々な悪影響があります。

- 燃費の悪化

- 偏摩耗により寿命低下

- グリップ力低下(曲がらない)

- ブレーキの効きが低下

- スリップしやすくなる

- パンク、バーストの原因

- タイヤ内部のコード切れの原因

このように色んな弊害が出てしまいます。

これを見ると、タイヤの空気圧が下がらないようにしないけない!!と改めて思います。

純正タイヤ以外は適正空気圧が変わる!?

純正タイヤの場合、運転席のラベルの通り指定空気圧を入れておけば問題ありません。

しかし、装着してるタイヤが純正でない場合はどうなるか見ていきましょう。

インチアップした場合は空気圧が変わる

インチアップとはタイヤ外径を変えずに、ホイールの大きさを変更することです。

そのため、ホイールを大きい径にする代わりにタイヤの扁平率を下げて薄いタイヤを装着する必要が出てきます。

その結果、タイヤの規格が変わり適正の空気圧も変化してしまいます。

基本的に扁平率が下がるほど、高い空気圧を入れなければなりません。

エクストラロード(XL)規格のタイヤに注意

主にインチアップした場合、エクストラロード(XL)規格のタイヤを装着する場合が多いです。

僕も以前16インチから18インチへインチアップした際、タイヤサイズ変更でXL規格のタイヤを装着しました。

エクストラロード規格のタイヤとは、簡単に説明すると通常タイヤより強度を上げたものになります。

この記事では深いところまで解説しませんが、XL規格のタイヤは強度を上げた分、空気圧も上げて使用しないと性能を発揮できない。と思ってもらえれば大丈夫です。

ロードインデックス(負荷指数)とタイヤ規格の確認が必要!

上記のようなエクストラロード規格などの規格違いのタイヤを使用する場合、『ロードインデックス』を見て空気圧を決める必要があります。

ロードインデックス(LI)とは、タイヤ1本あたりの負荷能力になります。

タイヤ1本の許容荷重みたいなものでしょうか。

純正タイヤでの負荷能力より下回るようなタイヤでは車検に通らないので、この負荷能力を純正同等以上に発揮できる空気圧を入れなければならない。という事になります。

上記はダンロップ公式HPで解説されていた内容ですが、わかりやすかったので引用します。

【XL規格の空気圧選定手順】

- タイヤのロードインデックス確認(例:91)

- スタンダード規格での負荷能力確認(例:570kg)

- インチアップ後のタイヤ(XL規格)の負荷能力表で570kg以上発揮できる空気圧を確認(例:270kPaで580kg)

- インチアップ後のタイヤの空気圧は270kPaとなる

これは仮に15から17インチへインチアップした際の、空気圧の決め方になります。

まとめ

タイヤ空気圧の確認方法や注意点などについて書いてきました。

最後に重要な点をまとめたいと思います。

- 運転席開口部のラベルで確認

- 取り扱い説明書で確認

- タイヤのバルブキャップを外す

- タイヤゲージをバルブに押し当て空気圧を確認

- 空気圧が低い場合、規定もしくは5〜10%多めに充填する

- バルブキャップを確実に取り付ける

- スペアタイヤも忘れずに点検する

- タイヤが冷めた状態で点検する

- ゴムバルブのひび割れも要注意

- タイヤのひび割れやキズも確認する

特に意識してほしいところは、タイヤの空気圧は自然と抜ける。ということ。

そして、温度変化によって空気圧も変動するので、定期的にチェックする必要があります!

おすすめの管理方法としましては

- 指定空気圧より10%多めに空気を入れる

- 1ヶ月に1回空気圧チェックをする

ということを実践していただければ、大丈夫だと思いますよ。

タイヤの空気圧の入れ方を知りたいという方はタイヤ空気圧の入れ方解説記事もぜひご覧ください。

また、タイヤ表面にひび割れや亀裂、偏摩耗などで溝が残っていない場合、タイヤの交換時期かもしれません。

タイヤを4本買いかえるとなると5万〜10万円ほどかかる場合もあります。

より安くタイヤを買い替えたいと思うのであれば、タイヤフッド(TIREFOOD)というサービスがおすすめです。

- タイヤを安く買える

- 購入から交換予約までネットで完結

- 無料パンク保証付き

特に高性能な国産タイヤが安く、パンク保証もついているので気になる方は以下のリンクより確認してみてはいかがでしょうか?

\ 国産タイヤを安く取付予約もネットで完結/

コメント