「カッコいいタイヤをネットで勢いで買った!」

「でもタイヤ交換なんてやった事ない・・・」

お店に持って行くにも

車に乗せて持って行くのが面倒くさい・・・

そんな時は自宅で交換しちゃいましょう!

車に備え付けてある純正ジャッキでも十分に自宅で交換可能なんですよ!

クロスレンチ、トルクレンチなどの工具を揃えればより安全に早く交換することができます。

タイヤ交換は素人から見れば難しそうに見えるかもしれません。

僕自身初めは4本交換するだけで3時間かかってしまった経験があります。

それが今では30分で4本タイヤ交換からタイヤの片付けまで完了できます!

車はこれから長い間お付き合いして行くパートナーで、冬にはスタッドレスタイヤ(冬用タイヤ)を履かせるようにもなってくるでしょう。

その度にお店に交換しに行くのは金銭的にももったいないです。

一般的にタイヤ持ち込みでの交換費用が、4輪合わせて2000円〜3000円くらいです

それなら自分で交換して、浮いたお金で美味しい料理でも食べたいですよね?

何より、自分でタイヤ交換することにより車への愛着も生まれて、より大切に乗ろう!

という気持ちにもなります。

しかし、タイヤ交換を正しくやらないと、車に挟まれたり、走行中にタイヤが外れたりして大きな事故になる恐れもあるものです。

ですが、今回のタイヤ交換方法を守って、手順通りすれば安全に交換作業ができますのでぜひ参考にして下さい!

タイヤの交換手順

今回は僕が乗ってる軽自動車を例にあげて説明していきますね。

タイヤ交換の手順は以下のような流れになります。

- 必要な工具を準備する

- 水平な場所に移動する

- ギヤは「P」、サイドブレーキを引く

- 車体を持ち上げる(重要)

- ナットを緩めてタイヤを外す

- 取り付け面の清掃

- タイヤを車体にセットする

- ボルトにナットを仮止めする

- クロスレンチでナットを締め付ける

- ナットをトルクレンチで本締めする(重要)

- ジャッキを緩めて車体を下ろす

- 4〜10の手順で残り3輪を交換する

では、早速交換作業に入っていきましょー!

1、必要な工具を準備する

今回は以下の4つの工具類で交換作業を行います。

・純正ジャッキ

・クロスレンチ

・トルクレンチ

軍手

タイヤ交換作業ては汚れないだろうと思うかもしれませんが、水アカやブレーキダストなどがたくさん付いてるので意外と汚れます。

また、作業に熱中すると地面やボデーのエッジ(鉄板の部分)に手をぶつけてしまう事もあるのでケガ防止のためにも着用して下さい!

軍手はごく一般的な、よく草むしりとかで使うもので大丈夫です。

純正ジャッキ

車体を持ち上げるための工具です。

なので、タイヤ交換での必需品になりますね。

実際見た事ないかもしれませんが、ほぼ全ての車に備え付けてあります。

今回は一般的に使われるパンタグラフジャッキを使います。

車の後ろ側のトランクを開けて、荷物置き場の下をめくるとそこに収納してあります。

車によって違うのでわからない場合は説明書を見て下さいね。

写真の3点セットで使いますので取り出します。

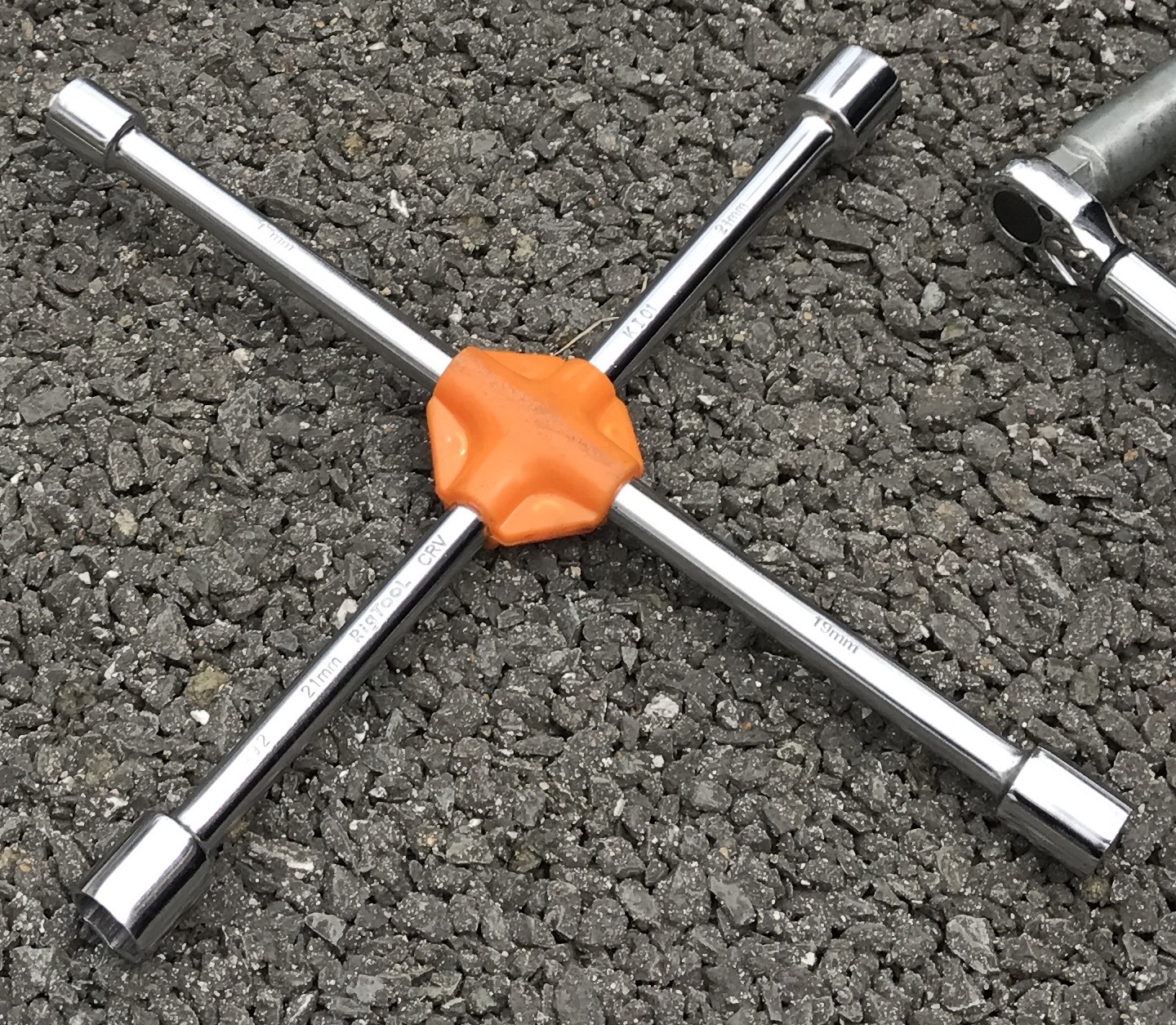

クロスレンチ

その名の通り十の形をしたレンチです。

十字レンチとも呼びますね。

タイヤは乗用車の場合5本、軽自動車の場合4本のナットで固定されてます。

車側から出てるボルト(おねじ部分)にタイヤをセットし、ナット(めねじ部分)を締め付けて固定する時に使います。

純正の工具の半分の力でナットを緩めたり締めたりできるのでとても便利です。

1つ1000円もしないので車に載せておくと、いざという時に便利ですよ!

僕はこのかた8年、所有してる車から下ろした事がありません!笑

トルクレンチ

ナットを一定の力で締め付ける事ができる工具で、是非とも準備してもらいたい!

ナットは一定の力で締めないと危険があります。

ナットを締めすぎたらボルトが破断する恐れや、緩すぎてもタイヤが外れたりする危険があります。

適切な力で均等に締める事でこれらの危険を防止する事ができます。

値段は3000円ほどしますが安全を買うと思い割り切って下さい!

ですが、扱いを間違えると危険な上、安い物でもないので今回は使用しません。

2、水平な場所に移動する

工具の準備はOK!次は作業場所の確保です。

車を水平な場所に移動させましょう。

車体を持ち上げる時は不安定になるので、ジャッキが倒れてしまう恐れもあります。

水準器などを使い、完璧に平行な場所である必要はありません。

普通の平らに見える駐車場であれば問題ないです。

水平でも砂や砂利でできた駐車場はNG!

ジャッキは小さい接地面に力が加わるので、砂だと陥没したり、砂利だと滑ってしまいジャッキが倒れる危険があります。

3、ギヤはP、サイドブレーキを引く

ジャッキアップの危険を減らすために行います。

反対のタイヤが動きジャッキが倒れる危険があるため確実に実施しましょう!

普通エンジンを切る時はギヤはパーキング「P」で問題ないと思います。

サイドブレーキ(フットブレーキ)は普段より強めに引いて(踏んで)おいた方が良いです。

しっかりサイドブレーキをしないと

ナットを緩める時に力に負けてタイヤが回転する場合があるので・・・

4、車体を持ち上げる(重要)

ジャッキアップで車体を持ち上げていきます!

ここからは間違えると非常に危険なのでゆっくり焦らずいきましょう。

タイヤの横に座り、車の下をのぞくと切り欠きが2箇所入った部分が見えますよね?

ここがジャッキアップポイントといい、車を上から見て四角を描くように4箇所にあります。

ここに純正ジャッキをセットしていきます!

もし、わからない場合は車の取り扱い説明書にも書いてあるので参考にしてください。

一見、車を持ち上げるには心もとないサイズの純正ジャッキの出番です!

ジャッキを車のジャッキアップポイントの下付近に置きます。

ねじ部分を時計回りに手で回して大体車体に触れる手前くらいまでグルグル〜っと回して下さい!

ジャッキアップポイントと純正ジャッキがきちんとかみ合うように手で調整してやります!

ジャッキの切り欠きの中にジャッキポイントが入り込むようにまっすぐセットして、手で回せる限界までジャッキを伸ばして下さい。

初めに取り出した純正ジャッキセットにある、フックみたいなのとナットを緩めたり締め付けたりするレンチを連結させます。

写真のように片方を穴に通してください。

これがジャッキのシャフトを回すハンドルの代わりになります!

先端のフックのような部分を先ほど回したジャッキ本体ねじの穴に引っ掛けます。

これで車体を上げる準備は万端です!!

ここからは大体想像つきますよね?

そうです。人力で回して車を持ち上げます!

画像緑マルのシャフト部分を左手で支え、右手でレンチの頭部分を持って回していきます。

この時、ジャッキが真直ぐに伸びているか確認しながら回して下さい!

ジャッキを見たらわかるように、接地面積が小さくバランスが悪いです。徐々に斜めになっていく場合もあるので常に観察を心掛けましょう。

そしてジャッキが傾いた方向と逆方向に斜めにした状態でジャッキアップしていきます!

すると、車体を上げた時に真直ぐになるようにできます!

(僕は大体この方法で作業してます。)

「くっそー!重てぇ〜」と聞こえてきそうです

僕も始めは一輪上げるのにかなりの労力を使ってましたが、コツを掴んでからは軽くらいなら10秒で上げれるようになりました!

そのジャッキアップのコツとは何か?

- 自転車を漕ぐように回す!

- 四角を描くように力を加える!

この2点です。

「はっ?何言ってんの?」て感じですか?

初心者がやりがちなのが右手だけで回そうとするので、そうすると本当に力が必要になるんですよね〜。左手がもったいないです!

自転車のペダルを漕ぐように

持ってる手を足と考えて左手も同時にクルクル回してみましょう!

だいぶん軽くジャッキアップ出来るはずです!

軽自動車の場合、前輪を上げる時が重たいです。

他の大きな車は前後共重たいですが・・・

重くて、ペダル漕ぎ手法でもダメな時は

直線的に力を加えてみて下さい。

「回す」というのはどうしても力を掛けるよりも勢いであげる感じになります。

なので、ジャッキを一周回すのに4回に力を分散します。

円を描くようではなく、四角をイメージして一回の動作でシャフトを90度くらいずつ回していくイメージです。

ジャッキの正面でなく、横側にしゃがむ形で、右手を押すと同時に左手を引く!

「ふんっ!ふんっ!」って感じでやればOKです。

タイヤが地面から2、3cmくらい浮いたら

ジャッキアップは完了です。

5、ナットを緩めてタイヤを外す

次にタイヤを固定しているホイールナットを緩めて外していきます。

車のタイヤは車体から伸びてる4、5本のねじ部分にホイールの穴を通して、その外れ防止でナットをねじ込んで固定しています。

タイヤは走行中にとても負荷がかかるため

結構な力でナットは締め付けられています。

ペンチなどではお話にもならないレベルです。

ですのでここではクロスレンチを使います。

クロスレンチの先端4箇所にはそれぞれ17mm、19mm、21mmのナットが入るように六角形に穴が空いています。

多くの車は19か21mmのナットを使用しており、21mmはホイール側を傷つけにくいように薄肉タイプもあります。

クロスレンチをタイヤを固定してるナットにしっかり奥まで差し込んで下さい。

サイズがわからない場合もおそらく19か21mmなのではめ込んでみるとわかります!

なるべく小さな力で緩めれるようにクロスレンチの端っこを持ちます。

右手を引き、左手を押すようにして力を加え緩めて下さい。

ここで重要なのは

地面に垂直方向に力を加えること!

横方向に力を加えると、ジャッキが倒れるかもしれないので非常に危険!

ナットは先に全数緩めておきます。

ナットは最初緩める時だけ固くて、あとはクロスレンチをクルクル回すと外れるのでナットを緩めて外していきます。

最後の1つを外す時にタイヤが落下する危険があるので車体側にタイヤを押さえながら外すと良いですね。

タイヤを外す時は、下に手を入れないようにしてタイヤ外周を持って外します。

下に手を入れてるといきなり外れた時に重さに耐えきれず落下させ手を挟まれます。

また、ホイールの部分が持ちやすいのでそこを握る人が多いですが、実際タイヤの外周を持って脱着した方が軽く感じるし、安定します。

タイヤを外す時に引きずって外すと、ハブボルトのねじ部分が傷ついてしまうので少し持ち上げた状態でゆっくり外すようにしましょう。

タイヤを車体から外したらそこらへんに放置するのではなく、ジャッキアップポイント付近の車体下に置いておきましょう!

万が一ジャッキが倒れたりした時に挟まれないようにするためです。

また、タイヤを外した状態でジャッキが倒れるとどうなるか・・・わかりますよね?

外したタイヤ部分の一帯が完全に着地します。

こうなると、再度ジャッキアップするのも困難。

何より走るために大事な足回りのアーム(骨格的なの)やブレーキが壊れる可能性大です!

膨大な修理費もかかってきますので是非とも落下防止にタイヤを潜り込ませときましょう。

6、取り付け面の清掃

タイヤを外したらこのようになっています。

車体とホイールの接地面が汚いですよね?

ここにゴミや硬い部品が付いていると

しっかりタイヤが固定できなかったり、

斜めに装着してしまう事になりかねません!

軍手をはめた手でサッサッと払う感じでも良いのでゴミを掃除しましょう。

また、純正ホイールの場合、車体側から出てるハブという突出部分とホイール側の穴がキレイに合わさり、センターを出します。

よって、芯ズレを防ぐ役割があるんですね。

なのでここも掃除しておくと良いでしょう!

7、タイヤを車体にセットする

タイヤを外した時と逆の手順で行います。

この時に、ホイールをセットする部分のハブボルトとホイールの穴の位置関係を大体でいいので合わせた状態にします。

でないと、タイヤを持ち上げてから

「穴が合わない!重いぃ〜」ってなります。笑

タイヤをはめ込む時もねじ部分を傷つけないようにゆっくり慎重にセットしましょう!

8、ボルトにナットを仮止めする

タイヤをしっかり奥までセットしたら、ナットを仮止めして外れないようにします。

この時にタイヤから手を離すと下部が手前に出てくる場合が多いです。

そんな時は、足でタイヤを支えながらナットを取り付けましょう!

対角に2つ手で軽く締まるくらいで大丈夫です。

慣れてくると、足でタイヤを支えながら、クロスレンチでクルクルできるようになります笑

タイヤが安定したら残りのボルトも仮止めして下さい。

9、クロスレンチでナットを締め付ける

タイヤの固定ナットは少しずつ均等に締めていく事が大切です。

均等に締め付けるようにナットは対角線で順番に締め付けていきます。今回の場合数字の「4」を一筆で描くように締めていきます。

以降ホイールナットを締め付ける時は必ず対角に締めていきましょう!

まずは手で締めただけのナットをクロスレンチを時計回りに回し仮止めします。

ここでは強く締める必要はありません。

全数を大体同じ力で締める事を意識して下さい。

次にナットを緩める時と同じようにしてナットを締め付けます。

最終的な本締めは次のトルクレンチで行うので、ナットを緩めた力よりも少し弱い力で均等に締めていきましょう!

10、ナットをトルクレンチで本締めする(重要)

トルクレンチを使ってタイヤをしっかりと固定していきます。

ここでナットを適当に締め付けたり、力任せに締め過ぎないで下さい。

ボルトのねじがダメになったり走行中にタイヤが脱輪!なんてこともあり得るので特に集中しましょう。

実際に僕の知人で車の知識がないけど、自分でタイヤ交換などメンテナンスをする子がいます。

その子のホイールナットの締め付けが悪く、

リアルに走行中タイヤが外れてしまったのです!

事故車を見ると命こそ無事でしたが

足回りはぐちゃぐちゃ・・

その時の修理費は40万円くらいだったそうです。

このような事にならないように

しっかりトルク管理はしましょう!

まずはトルクレンチの先端に、自分の車にあったソケット(ナット締付用)をセットします。

普通にはめ込むだけで良いですが

サイズが3種類ほどあるため

購入する時には店員などに確認しましょう。

トルクレンチのトルク(締付力)を決めます。

不明な時はディーラーやお店で確認のこと!

僕が使ってるものは持ち手を時計回りに締める事でトルク上げ、緩めて下げるタイプです。

持ち手の下の方にロック用のねじがついてるので、それを反時計回りに回してある程度緩めます。

これで持ち手部分が回せるので持ち手外周にある目盛り「0」がトルク値:100Nmの線のところにくるまで回します。

目盛を合わせたら、ロックねじを締めます。

トルクレンチを写真のように地面に水平にして対角にナットを本締めしていきます。

トルクレンチは規定のトルクまでしまったら、「カチッ」と音がなります。

音がなくても感覚が手に伝わるので意識してればわかります。

勢いでトルクレンチを締め付けると正常な力が出ないので、締める時はジワ〜っと下へ体重を載せるようにゆっくり締めて下さい!

これでタイヤがしっかりと固定されました!

11、ジャッキを緩めて車体を下ろす

車の下に潜りこませておいた落下防止タイヤを空いてるスペースへどかします。

ジャッキハンドルを反時計回りに緩めて車体を下げていきます。

車体を下げる前には

車の下に工具などがないか?

ナットは確実に本締めしたか?

確認してからにしましょう!

12、4〜11の手順で残り3輪を交換する

これで1本のタイヤ交換が完了しました!

あとは手順4から11を繰り返して残りのタイヤも交換していきましょう。

色々細かく説明してきたので大変かと思うかもしれませんが、慣れればスムーズに交換できるようになるので頑張って下さい。

タイヤ交換して1週間たったら再度トルクレンチで緩みチェックをして下さい。

この時は、タイヤは接地状態で構いません。

新品のホイールなどはホイール側にあたりがつくまでは緩んできたりするので定期的な増し締めが必要です!

まとめ

純正ジャッキを使っての

タイヤ交換方法を解説してきました。

手順をおさらいすると

- 必要な工具を準備する

- 水平な場所に移動する

- ギヤは「P」、サイドブレーキを引く

- 車体を持ち上げる(重要)

- ナットを緩めてタイヤを外す

- 取り付け面の清掃

- タイヤを車体にセットする

- ボルトにナットを仮止めする

- クロスレンチでナットを締め付ける

- ナットをトルクレンチで本締めする(重要)

- ジャッキを緩めて車体を下ろす

- 4〜10の手順で残り3輪を交換する

特にジャッキアップする時とナットを本締めする時はとても重要ですので、確認しながら作業して下さい。

ジャッキとトルクレンチの使い方をマスターできれば、タイヤ交換の他にもいろんなメンテナンスで役に立つようになりますよ!

コメント